E-Journal "w.e.b.Square: Wissensmanagement und E-Learning unter Bildungsperspektive"

Ausgabe: 2010 01

Bolder, E. C.; Mörz, N. & Schornberg, J. (2010). Virtuell gemobbt – real verletzt. Wenn das Netz auf einmal weh tut. w.e.b.Square. 01/2010. URL: http://websquare.imb-uni-augsburg.de/2010-01/7

Virtuell gemobbt – real verletzt

Wenn das Netz auf einmal weh tut

Streitereien – ausgefochten mit „digitalen Waffen“ – sind keine Seltenheit. Nicht nur StudiVZ1, sondern auch SchülerVZ2, Lokalisten.de3, Facebook4, Kwick5 oder Knuddels6 sind gute Plattformen, um diese Art der Attacke zu unterstützen. Das Internet wird immer häufiger missbraucht: Peinliche Bilder, Gerüchte und Lügen können in rasender Geschwindigkeit mit einer unglaublich großen Reichweite verbreitet werden – mit ungeahnten Folgen für die Opfer.

Cybermobbing – Was ist das?

Die neue Form des Mobbings, das „digitale Mobbing“ beziehungsweise das Cyberbullying, ist besonders beliebt unter Schülern und hinterlässt deutliche Spuren. Bei Megan, 13 Jahre alt, hatte ein virtueller Angriff im US-Bundesstaat Missouri besonders dramatische Auswirkungen gehabt und zum Tod des Mädchens geführt. Was war geschehen? 2006 lernt Megan den gutaussehenden Josh über MySpace kennen und verliebt sich in ihn. Dass sich ein so toller Junge wie Josh für sie interessieren könnte, lässt für Megan einen Traum in Erfüllung gehen. Im Oktober 2006 jedoch bricht ihre heile Welt mit einem Mal zusammen: In einer kurzen Nachricht teilt Josh ihr mit, dass er keinen Kontakt mehr mit ihr möchte, da er gehört habe, dass Megan ihre Freunde schlecht behandele und außerdem ein böser Mensch sei. Das verwirrte Mädchen weiß nicht, wie ihm geschieht, als Josh noch einen Schritt weitergeht und andere MySpace-Nutzer gegen sie aufhetzt. Im Keller ihres Elternhauses nimmt sich Megan schließlich das Leben. Was sie nicht wusste: Bei Josh handelte es sich nicht um einen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern um eine Marionette. Der Puppenspieler saß ein paar Häuser entfernt vor dem Computer. Eine ehemalige Freundin und deren Mutter hatten Josh erfunden und ihn gespielt, um sich an Megan heranzumachen und sich an ihr zu rächen. Ihre Kenntnisse über Megan hatten die beiden dazu genutzt, ein emotionales Verhältnis zwischen ihr und „Josh“ aufzubauen.

Der Fall von Megan zeigt, dass mit Cyberbullying nicht zu spaßen ist, denn die Konsequenzen können verheerend sein (Patalong, 2007). Doch was genau versteht man eigentlich unter dem Begriff des Cyberbullying? Nach ersten Untersuchungen definierten Smith, Mahdavi, Carvalho und Tippett (2006, S. 1) Cyberbullying wie folgt: „[...] an aggressive, intentional act carried out by a group or individual, using electronic forms of contact repeatedly and over time against a victim who can not easily defend him or herself.“ Zeitlich sind solchen Angriffen keine Grenzen gesetzt, was sie besonders brutal macht. Sie unterscheiden sich von dem herkömmlichen Mobbing insofern, dass beim Cyberbullying Medien eingesetzt werden. Nicht nur das Internet, sondern auch SMS, E-Mails und Telefon können zu diesem Zweck missbraucht werden.

Medienausstattung

Wie gut die Jugendlichen mittlerweile mit diesen Medien ausgestattet sind, zeigt die JIM-Studie 2008 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2008). Demnach sind die 1.208 befragten Haushalte mittlerweile reichlich mit technischen Geräten ausgestattet: 99% der befragten Haushalte besitzen ein Handy und einen Computer, 98% verfügen über einen Fernseher und 96% haben einen Internetzugang.

Die meisten Kinder und Jugendlichen verfügen sogar bereits über eigene Geräte: 96% aller Mädchen und 94% der Jungen sind im Besitz eines Handys. Einen eigenen Computer haben mittlerweile 77% der Jungen und 64% der Mädchen. Fast jeder zweite Jugendliche hat einen eigenen Internetzugang, sodass die Gefahr, dass die Kinder mit dem Cyberbullying in Kontakt geraten, weiter zunimmt.

Wie verbreitet ist Cyberbullying tatsächlich?

Bevor man sich Gedanken über die Gefahr der wachsenden Verbreitung von Cyberbullying macht, sollte man sich die Frage stellen, inwieweit dieses Phänomen tatsächlich verbreitet ist. 2007 wurden in der empirischen Studie von Riebel 968 Schüler zwischen sechs und 19 Jahren online zum Thema Bullying und Cyberbullying befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass traditionelles Bullying weiter verbreitet ist als Cyberbullying (Riebel, 2008, S. 62). 5,5% der Befragten gaben an, in den letzten zwei Monaten acht Mal oder öfter zum Opfer von Cyberbullying geworden zu sein. Beim traditionellen Bullying waren es hingegen 22,4%. 86,7% der Schüler waren der Meinung, traditionelles Bullying sei für die Opfer schlimmer als Cyberbullying. Nur 13,3% waren gegensätzlicher Ansicht (ebd., S. 64). Diese Ergebnisse zeigen, dass Cyberbullying und die Gefahren die es mit sich trägt, oft unterschätzt werden. Trotz der objektiv niedrigen Werte sollte Cyberbullying also nicht verharmlost werden.

Die Vermutung, dass Cyberbullies, also die Täter beim Cyberbullying, im richtigen Leben oft Mobbing-Täter seien, wird in der Studie ebenfalls bestätigt: 84% der Cyberbullies sind auch traditionelle Bullies. Dasselbe gilt auch für die Opfer: 78% der traditionellen Opfer sind auch Cyberopfer (Riebel, 2008, S. 66). Demnach sind oftmals die gleichen Personen in beiden Arten von Bullying involviert.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass Cyberbullying und traditionelles Bullying deutlich miteinander korrelieren. Cyberbullying ist also kein eigenständiges Phänomen, sondern in Abhängigkeit vom traditionellen Bullying zu betrachten.

Eine landesweit repräsentative Studie aus den USA (Lenhart, 2007) brachte überraschende Ergebnisse ans Tageslicht. Beinahe ein Drittel der 935 befragten Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren gab an, schon einmal Opfer von störenden oder sogar bedrohlichen Aktionen im Internet geworden zu sein. Die besonders gefährdete Gruppe hierbei waren 15- bis 17-jährige Mädchen, bei denen der Anteil der Cybermobbing-Opfer bereits bei 41% lag. Im Vergleich dazu betrug der Prozentsatz bei gleichaltrigen Jungen „nur“ bei 29%. Auch die Nutzung eines Social Networks scheint die Wahrscheinlichkeit, dem Cyberbullying zum Opfer zu fallen, zu erhöhen: 22% der Jugendlichen, die kein Social Network nutzten, wurden schon einmal im Internet gemobbt, wohingegen der Prozentsatz der Nutzer von MySpace7 und Co. bei knapp 40% lag.

Die Entstehung der neuen Form Cyberbullying

Es gibt es eine Menge an begünstigenden Faktoren, die einen gewissen Einfluss auf die Entstehung des traditionellen Mobbings als auch des Cyberbullyings haben. Dazu gehört das soziale Umfeld (Riebel, 2008, S.37): Wie wurde man erzogen? Hat man genetisch bedingt eine Neigung zum aggressiven Verhalten? Gab es viele Streitereien innerhalb der Familie? Wurden Probleme ausschließlich mit Gewalt gelöst? All diese Variablen haben einen großen Einfluss auf die Kinder und ihren Umgang mit den Medien. Die Schule bzw. das Lernklima spielt ebenfalls eine große Rolle im Kontext von Cyberbullying. Hat man große Probleme in der Schule und kommt mit den Klassenkameraden nicht zurecht, wird gehänselt oder ist den Mitschülern gegenüber aggressiv, wird dieses Verhalten oft in die virtuelle Welt übertragen. Vor allem Gruppenbildungen können Mobbing begünstigen und aufrechterhalten. Natürlich spielt auch der Charakter der Person eine tragende Rolle.

Der Ursprung des Cyberbullyings ist jedoch nicht geklärt. Es wird vermutet, dass durch die wachsende Bedeutung digitaler Technologien, wie z.B. das Internet, das klassische Mobbing immer häufiger durch die neue Form Cyberbullying ersetzt bzw. ergänzt wird. Vor allem das Internet wird sehr exzessiv und häufig genutzt, sodass die virtuelle und reale Welt von einem durchschnittlichen Jugendlichen kaum noch voneinander getrennt werden können (Riebel, 2008, S. 40 f.).

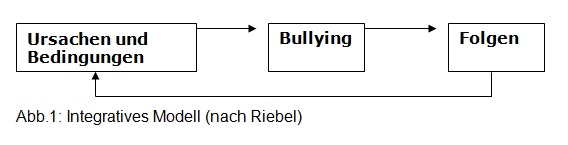

Das Integrative Modell von Riebel (2008, S. 38) veranschaulicht den Zusammenhang zwischen Ursache, Bullying und den anschließenden Folgen.

Die Wirkung ist nicht einseitig. Die Folgen der virtuellen Angriffe, wie z.B. Beschimpfungen auf der Pinnwand bei StudiVZ, können nach dem eigentlichen Wirkungsprozess eine Grundlage für weiteres Bullying schaffen. Daraus entsteht ein Kreislauf, der nur schwer durchbrochen werden kann.

Virtuelle Anonymität - eine der Hauptursachen für virtuelle Angriffe

Mithilfe des Internet können die Täter anonym bleiben. Sie können ihre reale Identität durch eine Pseudoidentität ersetzten und somit nur schwer ausfindig gemacht werden. Deshalb wird vermutet, dass sich vor allem körperlich schwächere und feige Personen, die sich im realen Leben nicht wehren können, dieser Methoden bedienen. In der Studie von Riebel ist jedoch der größte Teil der Cyberbullies auch am traditionellen Bullying beteiligt gewesen (siehe oben).

Jedoch darf hierbei nicht vergessen werden, dass der virtuelle Raum andere Bedingungen schafft, wie es das Klassenzimmer oder der Pausenhof tun. Während man in der Realität seinem „Gegner“ direkt gegenüber steht, kann man in der Virtualität des Internets ein Pseudonym konstruieren und anonym bleiben. Und auch die Ausmaße unterscheiden sich: Während in der Schule die Peergroup und eventuell auch Lehrer oder vereinzelt Eltern potentielle Zeugen von Mobbing sind, ist es online möglicherweise die gesamte Öffentlichkeit. Die Angriffe werden durch die Anonymität schnell gemeiner, durch die Ausmaße weit schwerwiegender und durch den Raum Internet unkontrollierbar, wie der Fall Megan gezeigt hat.

Täter neigen oft zur Übertreibung

Die Täter neigen oft zur Übertreibung und erkennen ihre Grenzen im Internet nicht. Sie können die Reaktionen des Opfers nicht sehen und haben keine Ahnung, was sie alles mit ihrem Verhalten anrichten. Der Satz „You can‘t see me – I can‘t see you!“ (Willard, 2007, S. 7) verdeutlicht dieses Problem. Einerseits können die Täter ihre Opfer nicht sehen, was das Cyberbullying so einfach macht. Andererseits haben die Opfer die Täter ebenfalls nicht im Blick, sodass es besonders schwer ist, sich als Opfer zu wehren und den Täter ausfindig zu machen.

Die Ausmaße dieser Angriffe sind somit in der virtuellen Welt möglicherweise drastischer als in der realen Welt (Riebel, 2008, S. 56-57). Jedoch ist es wichtig, sich der Tatsache bewusst zu sein, dass die virtuelle Welt nicht strikt von der realen zu trennen ist.

Von Flaming bis Cyberstalking: Die verschiedenen Gesichter des Online-Mobbings

Die Mobbing-Attacken selbst können die unterschiedlichsten Formen annehmen. Willard (2007, S. 1 f.) unterscheidet acht Ausprägungen von Cyberbullying: Beschimpfen (Flaming), Belästigung (Harassment), Anschwärzen (Denigration), Annahme einer falschen Identität (Impersonation), Bloßstellen (Outing), Betrügerei (Trickery), Ausschließen (Exclusion) und fortwährende Belästigung und Verfolgung (Cyberstalking).

Unter der ersten Form, dem Flaming, versteht man virtuelle Auseinandersetzungen, bei denen verletzende Kommentare oder vulgäre Äußerungen verwendet werden. In der Regel findet dies in öffentlichen, für die Allgemeinheit zugänglichen Bereichen des Internet statt, wie Foren, öffentliche Profile in Sozialen Netzwerken oder Chats.

Der nächste Schritt vom Flaming führt zum Harrasment. Der Unterschied zum Flaming besteht in der Kontinuität und der Quantität der Angriffe. Hierbei werden also immer wieder beleidigende und gemeine Nachrichten an dieselbe Person versendet. Diese können des Weiteren sowohl von Unbekannten stammen, zu denen das Opfer im realen Leben keinen Kontakt hat, als auch von bekannten Personen aus dem persönlichen Umfeld (z.B. Klassenkameraden).

„Die ganze Welt ist gegen mich“: Wenn alle auf einen losgehen

Ein Beispiel für Harassment: Im August 2009 berichtet Spiegel-Online (Padtberg, 2009) über einen Vorfall an einem hessischen Gymnasium. Dort findet die Wahl zum Mittelstufensprecher statt, die eine 16-Jährige gewinnt. Doch nicht jeder scheint ihr den Erfolg zu gönnen. Auf ihrer SchülerVZ-Pinnwand wird ein Flaming-Eintrag gepostet, mit dem Inhalt, sie habe die Wahl nicht verdient und sei außerdem dumm und hässlich. Als Urheberin dieses Angriffs stellt sich eine gerademal zehnjährige Mitschülerin heraus. Die Mittelstufensprecherin will sich dies nicht gefallen lassen und holt zum Gegenschlag aus. Ein Konflikt zwischen zwei Einzelpersonen wird zur Auseinandersetzung „Alle gegen einen“. Die 16-Jährige mobilisiert ihre Freunde und bittet sie um Unterstützung, welche sie auch erhält: Als sich die Zehnjährige wenige Stunden später in ihr SchülerVZ-Profil einloggt, bricht für sie eine Welt zusammen. Sage und schreibe 244 Nachrichten mit übelsten Beschimpfungen sind auf ihrer Pinnwand eingegangen, darunter Beleidigungen wie „Du Schlampe!“ bis hin zu „Geh dich aufhängen!“. Ein einzelnes Mädchen sieht sich einer übermächtigen Gruppe schutzlos ausgeliefert. Für sie macht es den Eindruck, als sei mit einem Mal die ganze Welt gegen sie.

Mitglied in der „Steffi ist scheiße“-Gruppe: Anschwärzen und virtuelle Rufschädigung

Eine weitere Form von Cyberbullying ist das virtuelle Anschwärzen (Denigration). Unter diesen Begriff fallen die meisten Handlungen, die dazu dienen, den Ruf des Opfers zu schädigen. Dies kann durch das Posten von falschen Gerüchten und Lästereien geschehen und unter anderem auch darauf abzielen, vorhandene Freundschaften des Opfers mit anderen Personen zu zerstören. Unter diese Kategorie fällt auch das Eröffnen einer Gruppe in einem sozialen Netzwerk, die auf die Rufschädigung des Opfers abzielt, z.B. eine „Steffi ist scheiße“-Gruppe (Senft, 2009).

Das Internet ermöglicht völlig neue Formen des Mobbings, die im realen Leben nicht umzusetzen wären. Durch die Anonymität des weltweiten Netzes werden Täuschung und Betrug begünstigt: Impersonation – das Annehmen einer falschen Identität – ist eine weitere Form des virtuellen Mobbings. Durch Knacken des Passworts für den persönlichen Login-Bereich wird die Identität des Opfers angenommen und dazu missbraucht, verletzende Nachrichten an dessen Freunde zu verschicken oder auch falsche oder schädigende Gerüchte über das Opfer zu verbreiten.

Auch bei den virtuellen Attacken gegen die 13-jährige Megan, die zum Selbstmord des Mädchens geführt hatten, handelt es sich um eine Form von Impersonation. Zwar wurde nicht Megans MySpace-Konto von anderen missbraucht, jedoch ist der Tatbestand einer falschen Identität beim Profil des vermeintlichen Josh gegeben. Die unechte Identität wurde dazu benutzt, das Opfer zu täuschen und auf diese Weise zu schädigen.

Private Information an die Öffentlichkeit geben: Outing und Trickery

Ein heimliches Foto in der Umkleidekabine nach dem Sport geschossen und wenige Minuten später ins Netz gestellt: Darunter versteht man das Verbreiten von persönlichen, privaten oder peinlichen Informationen im Internet, um die betroffene Person dadurch bloßzustellen (Outing).

Ein Beispiel von Spiegel Online, welches an Megan und Josh erinnert (Patalong, 2009): Ein 16-jähriger Junge lernt im Internet einen anderen Jungen kennen und verliebt sich in diesen. Doch auch hier handelt es sich um einen Fall von Impersonation: Der andere Junge ist in Wirklichkeit ein Schulkamerad, der die falsche Identität angenommen hat, um den 16-Jährigen zu hintergehen. Denn die Details aus der virtuellen Beziehung leitete er an Dritte weiter. Als der 16-Jährige dies erkennt, begeht er einen Selbstmordversuch. Der Täter zeigt sich davon geschockt: Für ihn war das Ganze nicht mehr als ein Streich, dessen Konsequenzen er nicht geahnt hatte.

Das gerade dargelegte Beispiel verdeutlicht nicht nur das Outing, also das Weitergeben von privaten Informationen an andere, sondern auch das Trickery (Betrügerei). Denn das 16-jährige Opfer der Attacke wurde durch das Vortäuschen falscher Tatsachen (hier: Impersonation) dazu gebracht, vertrauliche Details über sich preiszugeben. Dies kann allgemein auch durch das Vortäuschen eines privaten Chats geschehen, der jedoch später an andere weitergegeben wird.

Exclusion und virtueller Terror: Cyberstalking als intensivste Mobbing-Form

Auch online können Personen aus Gruppen ausgeschlossen werden, indem ihnen der Zugang zu einer bestimmten Community verwehrt wird (Exclusion). Instant-Messenger-Chats oder Online-Games ermöglichen die Unterhaltung zwischen einer abgeschlossenen Gruppe, aus der unerwünschte Teilnehmer mit wenigen Klicks ausgeschlossenen werden können.

Die letzte und gleichzeitig intensivste Ausprägung des Cyberbullying ist das Cyberstalking. Hier wird eine Person durch andauernde Belästigungen bedroht und eingeschüchtert. Dieses Phänomen ist auch in der Realität als Stalking bekannt, bei dem das Opfer (z.B. ein Star) fortwährend verfolgt und bedroht wird. Beim Cyberstalking können zu diesem Zweck einzelne oder mehrere der oben genannten Bullying-Formen verwendet werden, wie Rufschädigungen, Outing oder Harassment. Ziel des Cyberstalkings ist vor allem, dem Opfer Angst einzujagen oder es in massiver Weise zu bedrohen.

Mobbing gegen Lehrer: von Spickmich & Co zur virtuellen Hinrichtung

Nicht nur Jugendliche untereinander – auch Lehrer und Lehrerinnen werden immer häufiger online von Schülern belästigt oder verleumdet. Laut dem Deutschen Philologenverband sind 60.000 Lehrer und Lehrerinnen schon einmal das Opfer von Cyberbullying geworden (Fischer, 2008). Begünstigt wird dies auch durch Portale wie Sprickmich8 oder MeinProf9, auf denen Lehrer oder Hochschuldozenten von Schülern bzw. Studenten mit Noten bewertet werden.

Ludwig Eckinger, der Bundesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung, kritisiert solche Portale aufgrund der Missbrauchsgefahr: „Jeder Nutzer kann ganz leicht reale Lehrerinnen und Lehrer mit schlechtesten Benotungen für ‚guten Unterricht‘, ‚fachlich kompetent‘, ‚gut vorbereitet‘ oder ‚vorbildliches Verhalten‘ aburteilen, ohne eigene Fachkompetenz, ohne Ansehen des Unterrichts der Lehrerin oder des Lehrers, einfach so, vielleicht aus Spaß, sicher aber mit der Folge, dass ein schlechtes Urteil haften bleibt.“ (Verband Bildung und Erziehung, 2009).

Betroffene Lehrer sehen sich selbst zum virtuellen Freiwild erklärt. Die Klagen mehrerer Pädagogen scheiterten bereits: Das Recht auf freie Meinungsäußerung erlaube derartige Bewertungen, mit Ausnahme von Beleidigungen und Schmähungen (Fischer, 2008; Kuri, 2009).

Doch auch Videoportale wie YouTube10 geben den Schülern Gelegenheit, ihrem Hass auf bestimmte Lehrer mit drastischen Mitteln Ausdruck zu verleihen. Ein Beispiel, über welches Eberspächer (2007) auf Spiegel-Online berichtet: In einem süddeutschen Gymnasium verlässt ein Schüler die Schule und die Klassenkameraden machen den Lateinlehrer, der immer schlechte Noten vergebe, dafür verantwortlich. Sie rächen sich an ihm auf makabere Weise: Sie besorgen sich das Video einer Hinrichtung und montieren das Gesicht des Lehrers in den Film. Nach einem Schuss platzt der Kopf des Pädagogen, Blut spritzt und der Kopf rollt auf die Straße. Das Video stellen sie öffentlich zugänglich ins Internet.

Und was kann man dagegen tun?

Wie oben bereits angeführt, hängen das ursprüngliche Mobbing und das Cyberbullying eng zusammen (Riebel, 2008, S. 70). Daher ist es möglich, sich die Erfahrungen über Mobbing im Allgemeinen zu Nutze zu machen, um zu verstehen, wie gegen Cyberbullying im Speziellen präventiv vorgegangen werden kann. Denn wo im Grunde die gleichen Ursachen liegen, können auch dieselben Mittel helfen.

Präventionsansätze für Schule, Klasse und Individuum

Als „Mittel“ gilt z.B. ein Präventionsprogramm gegen Mobbing in Schulen. Aufgrund der Verbindung zwischen dem traditionellen Bullying und Cyberbullying kann es auch zur Prävention gegen diese neue Form von Mobbing wirksam sein.

Olweus (2002) hat sich schon in den frühen 1980er Jahren mit dem Thema Mobbing unter Kindern und Jugendlichen auseinandergesetzt. In Norwegen entwickelte er ein Bullying-Präventions-Programm für Schulen. Es umfasst Handlungsempfehlungen auf drei Ebenen: Schule, Klasse und Individuum. Auf der „größten“ Ebene, der Schule, sind es vor allem institutionelle Einrichtungen, die der Prävention dienen. Durch ein Kontakt-Telefon, Elternkreise und bessere Pausenbetreuung sollen die Strukturen im Schulbetrieb einen aufmerksamen und sensiblen Umgang miteinander fördern. Innerhalb der Klasse sollen Verhaltensregeln, Klassentreffen, kooperatives Lernen und Schüler-Lehrer-Eltern-Treffen helfen, Mobbing zu verhindern. Was den einzelnen Schüler betrifft, so werden ernste Gespräche mit den Betroffenen und Zuständigen empfohlen. Schüler können lernen, sich untereinander zu helfen und Eltern sollten über Informationen für das Thema sensibilisiert werden.

Diese Handlungsempfehlungen wurden für den Kontext Schule entwickelt und entstanden in einer Zeit, in der Mobbing hauptsächlich noch dort stattfand, wo die Kinder unmittelbar aufeinander trafen. Durch das Internet haben sich nun weitere „Treffpunkte“ von Kindern und Jugendlichen gebildet. Die Kontaktaufnahme im Klassenzimmer und auf dem Pausenhof hat sich somit auf die sozialen Netzwerke und Plattformen ausgedehnt. Das Mobbing ist durch die Komponente Internet also nicht mehr auf den Raum Schule begrenzt, im Gegenteil, es ist dadurch vielleicht sogar entgrenzt. Trotz dieser neuen Dimension kann und muss die Schule nach wie vor Präventionsarbeit leisten. Olweus hat mit seinem Interventionsprogramm grundlegende Schritte dafür entwickelt, die hilfreich für die Prävention von Mobbing in der Schule aber auch von Cyber-Mobbing sein können.

Was tun, wenn man zum Opfer wird?

Eine Studie des Zentrums für empirische pädagogische Forschung (zepf) der Universität Koblenz-Landau hat gezeigt, wie Kinder auf Cyber-Mobbing reagieren. Unkontrollierte Gegenangriffe oder das Gefühl von Hilflosigkeit sind die häufigsten Reaktionen (Jäger, Fischer, Riebel & Fluck, 2007). Dies zeigt, wie hilflos Kinder solchen Attacken ausgesetzt sind.

Auch die Ergebnisse von Riebel (2008) bestätigen dies: Die Betroffenen suchen nur selten Hilfe bei Erwachsenen. 15,9% der Mädchen und 44,6% der Jungs gaben an, sich keiner erwachsenen Person anvertraut zu haben. Opfer, die über ihre Probleme sprechen, wenden sich häufig an ihre Freunde. Gründe sind unter anderem, dass sich 32,4% der befragten Opfer nicht ernst genommen fühlen und 43,4% der Ansicht sind, dass die Vertrauensperson nichts hätte ändern können.

Für die Zukunft ist es daher wichtig, die Lehrer und Eltern über Cyberbullying aufzuklären und die Schüler darauf hinzuweisen, dass sie die Erwachsenen unbedingt informieren müssen. Rack und Fileccia (2008) weisen darauf hin, dass es wohl kein „Patentrezept“ gegen Cyberbullying gibt. Wichtig ist es ihrer Ansicht nach, dass sich Lehrer mit dem medialen Umfeld ihrer Schüler auseinandersetzen und ihr Wissen immer wieder auf den aktuellen Stand bringen. Das Thema „Cyber-Mobbing“ sollte in den Schulunterricht integriert werden und über einen Verhaltenskodex verboten werden. Im Rahmen von medienpädagogischen Lehreinheiten sollte die positive Nutzung digitaler Medien gefördert und über Risiken im Umgang mit eben jenen aufgeklärt werden. Außerdem wird es empfohlen, einen Anti-Mobbing-Beauftragten innerhalb der Schule zu berufen.

Virtuelle Hilfe für virtuelles Mobbing

Ein Musterbeispiel für virtuelle Hilfe bei Cyberbullying ist juuuport.de11, wo Gleichaltrige Mobbingopfern ihre Hilfe anbieten und durch Medienpädagogen und Psychologen unterstützt werden. Alle Hilfestellungen haben vor allem den Aufruf gemein, aktiv gegen Mobbing vorzugehen. Klicksafe.de12 (Rack & Fileccia, 2008) empfiehlt, zunächst den „Cyber-Bully“ innerhalb des Netzwerks zu sperren bzw. zu melden. Das Mobbing-Opfer sollte zudem nicht auf Mobbing-Nachrichten antworten, dafür aber Beweise sammeln. Kinder und Jugendliche sollten darüber reden, wenn sie online eingeschüchtert oder schikaniert werden und sich hilfesuchend an Eltern, Lehrer, Freunde und Services im Internet wenden. Ergänzend weist Robertz (2006) darauf hin, dass Schüler mit ihren persönlichen Daten sorgfältig umgehen, also die Identifikationszugänge geheim halten und keine privaten Informationen preisgeben.

Jäger et al. (2007) befragten Kinder und Jugendliche, wie sie sich sozial und technisch weiterhelfen, wenn sie online gemobbt werden. Genannt wurde neben dem Mitteilen gegenüber Erwachsenen auch die Änderung des Profilnamens, der E-Mail-Adresse oder des Nicknames. So hilft letztere Taktik zwar dem Gemobbten, sich zu schützen, hat für den Cyber-Bully aber keinerlei Konsequenzen. Jedoch sind manche Bullying-Attacken so schwerwiegend beziehungsweise andauernd, dass man sich die Frage stellt: Welche Konsequenzen kann es geben?

Hat die Schule z.B. einen Verhaltenskodex mit den Schülern verabschiedet und alle unterschreiben lassen, lassen sich hieraus entsprechende Reaktionen seitens der Lehrbeauftragten ableiten, die innerhalb des Kontextes Schule Gültigkeit erlangen. Doch nicht immer sind die Beteiligten an derselben Schule und manches Mal reicht eine schulische Mahnung nicht aus.

Was sagt das Gesetz?

Ein Gesetz, das speziell bei Cyberbullying in Kraft tritt, gibt es in Deutschland derzeit nicht. Jedoch existieren bereits verschiedene Gesetze, die bei Cyberbullying wirksam sein können (Rack & Fileccia, 2008). Werden zum Beispiel Videos oder Bilder ohne Zustimmung der abgebildeten Person veröffentlicht, werden damit das Persönlichkeitsrecht und das Recht am eigenen Bild verletzt. Und werden online in Foren, Netzwerken und Blogs Unwahrheiten oder Beleidigungen über eine Person verbreitet, kann Unterlassungsanspruch geltend gemacht und Strafanzeige wegen Verleumdung und übler Nachrede erstattet werden. Findet das Mobbing nicht öffentlich, sondern über private E-Mails, Instant Messenger oder SMS auf ein Handy statt, tritt möglicherweise das Anti-Stalking-Gesetz in Kraft und man kann gegen den Täter auch rechtlich vorgehen.

Ein Anti-Cyberbullying-Gesetz wäre für die Opfer sicherlich von Vorteil, ist aber letztlich nur eine Symptom-Behandlung. So folgert Abrahams (2009): „Currently, the most effective weapons for combating cyber-bullying are education programs and a commitment by schools to implement and enforce policies. “

Man sollte sich im Klaren darüber sein, dass es diese neue Form der Gewalt mittels neuer Medien gibt, was jedoch nicht heißen soll, dass dagegen nichts getan werden kann. Oben genannte Handlungsempfehlungen können präventiv wirksam sein und die Kinder und Jugendlichen im Umgang damit sensibilisieren.

Wohin die Entwicklung geht, ist offen. Wird in Zukunft bewusst und verantwortungsvoll mit dem Thema umgegangen, dann kann vieles verhindert werden, sodass Eskalationen wie im Fall der 13-jährigen Megan in Zukunft reduziert werden können.

- http://www.studivz.net/ (15.01.10)

- http://www.schuelervz.net/ (15.01.10)

- http://www.lokalisten.de/ (15.01.10)

- http://www.facebook.com/ (15.01.10)

- http://www.kwick.de/ (15.01.10)

- http://www.knuddels.de/ (15.01.10)

- http://www.myspace.com/ (15.01.10)

- http://www.spickmich.de/ (15.01.10)

- http://www.meinprof.de/ (15.01.10)

- http://www.youtube.com/ (15.01.10)

- http://www.juuuport.de/ (15.01.10)

- https://www.klicksafe.de/ (15.01.10)

Literatur

- Abrahams, Nick (2009). Is cyber-bullying a crime? The Sydney Morning Herald. URL: http://www.smh.com.au/news/technology/biztech/is-cyberbullying-a-crime/2009/05/21/1242498854929.html?page=3 (03.12.2009).

- Eberspächer, Matthias (2007). Pornomontagen und Hinrichtungsvideos: Cybermobbing gegen Lehrer. Spiegel Online. URL: http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/0,1518,488062,00.html (11.12.2009).

- Fischer, Martin (2008). Lehrerverband: Internet-Mobbing gegen Lehrer nimmt zu. Heise.de. URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Lehrerverband-Internet-Mobbing-gegen-Lehrer-nimmt-zu-Update-210057.html (11.12.2009).

- Jäger, Reinhold S.; Fischer, Uwe; Riebel, Julia & Fluck, Lisa (2007). Mobbing bei Schülerinnen und Schülern in der Bundesrepublik Deutschland. Eine empirische Untersuchung auf der Grundlage einer Online-Befragung. Zentrum für empirische pädagogische Forschung. Universität Koblenz-Landau. URL: http://www.zepf.uni-landau.de/fileadmin/downloads/Mobbing_Schueler.pdf (04.12.2009).

- Kuri, Jürgen (2009). Lehrerbewertungs-Portal Spickmich erhält Negativpreis. Heise.de. URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Lehrerbewertungs-Portal-Spickmich-erhaelt-Negativpreis-195160.html (11.12.2009).

- Lenhart, Amanda (2007). Cyberbullying. URL: http://www.pewinternet.org/Reports/2007/Cyberbullying.aspx (04.10.2009).

- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2008). JIM-Studie 2008: Jugend, Information, (Multi-)Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. URL: http://www.mpfs.de/index.php?id=119 (11.12.2009).

- Olweus, Dan (2002). Bullying at school. Oxford: Blackwell.

- Padtberg, Carola (2009). Zickenkrieg im Internet. Geh dich aufhängen! Spiegel Online. URL: http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/0,1518,639284,00.html (04.10.2009).

- Patalong, Frank (2007). Cyber-Mobbing: Tod eines Teenagers. Spiegel Online. URL: http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,518042,00.html (11.12.2009).

- Patalong, Frank (2009). Erneut Selbstmord wegen Cyber-Mobbing. Spiegel Online. URL: http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,650340,00.html (11.12.2009).

- Rack, Stefanie & Fileccia, Marco (2008). Was tun bei Cyber-Mobbing? Klicksafe.de. URL: https://www.klicksafe.de/cms/upload/user-data/pdf/klicksafe_Materialien/LH_Zusatzmodul_Cyber-Mobbing.pdf (07.12.2009).

- Riebel, Julia (2008). Spotten, Schimpfen, Schlagen... Gewalt unter Schülern - Bullying und Cyberbullying. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.

- Robertz, Frank (2006). Cyberbullying: Eine neue Form der Gewalt. Deutsche Polizei, 10, 12-15. URL: https://www.klicksafe.de/cms/upload/user-data/pdf/klicksafe_Materialien/LH_Zusatzmodul_Cyber-Mobbing.pdf (07.12.2009).

- Senft, Elena (2009). Du Opfer! Verzerrte Fotos, Beleidigungen: Soziale Netzwerke wollen verstärkt gegen Online-Mobbing vorgehen. Der Tagesspiegel. URL: http://www.tagesspiegel.de/medien-news/Cyber-Mobbing;art15532,2730144 (04.10.2009).

- Smith, Peter; Mahdavi, Jess; Carvalho, Manuel & Tippett, Neil (2006). An Investigation into Cyberbullying, its Forms, Awarness and Impact, and the Relationsship between Age and Gender inCyberbullying. Unit for School and Family Studies, Goldsmiths College, University of London. URL: http://www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RBX03-06.pdf (08.01.2010).

- Verband Bildung und Erziehung (2009). „Nasser Schwamm“ des VBE für „spickmich“. URL: http://vbe.de/pd06-2009.html (14.01.2010)

- Willard, Nancy (2007). Educator’s Guide to Cyberbullying and Cyberthreats. URL: http://www.cyberbully.org/cyberbully/docs/cbcteducator.pdf (11.12.2009).